腸活といえば、発酵食品や食物繊維をまず思い浮かべますが、 忘れてはならないのは、腸内細菌に働きかけ、今話題の短鎖脂肪酸を生み出すのに絶大な効果を発揮する“きのこ”のポテンシャル。そのすごい働きについて、食用きのこのトップメーカー・ホクト株式会社の研究開発課に所属する“きのこのプロ”森光一郎さんに伺いました。

短鎖脂肪酸ときのこは密接な関係にあった!

健康にとってのスーパーマン “短鎖脂肪酸”って?

短鎖脂肪酸は、腸内で善玉菌が食物繊維やオリゴ糖をエサとして分解する過程で作られる成分。

- 腸の調子を整え便通を改善する

- 基礎代謝の向上

- 免疫力の向上

- 脂肪の蓄積抑制

- 悪玉菌の増殖抑制

- 肥満の予防

- 生活習慣病の予防

などの働きがあり、様々な健康効果に関わっています。

短鎖脂肪酸は酢酸、プロピオン酸、酪酸

の3種類が代表的なもので、とくに酪酸は、自己免疫疾患やアレルギーの“過剰な免疫反応”を抑える働きがあり、注目されている成分です。

生きのこ50g相当を4週間摂取すると腸内環境が改善!

じつは、その健康にとってスーパーマンのような働きをしてくれる短鎖脂肪酸ときのこは密接な関係があることがわかってきました。

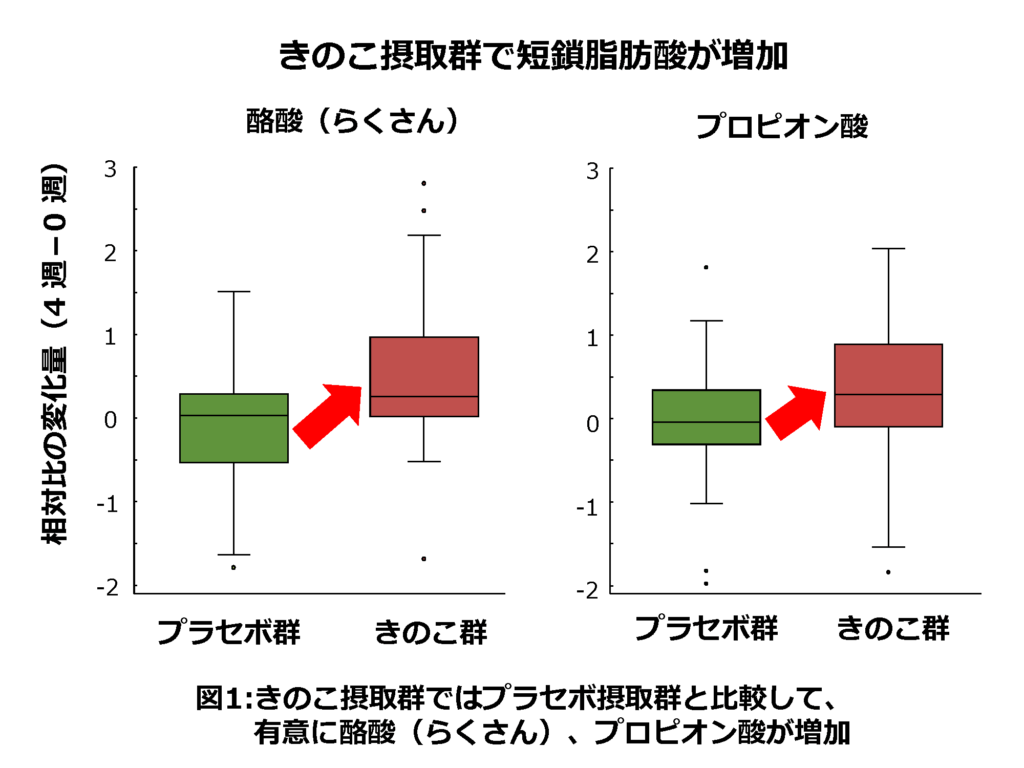

成人80名を40名ずつ2つのグループに分け、生きのこ50gに相当するきのこ錠剤または疑似錠剤を4週間摂取してもらい、腸内環境を比較したところ・・・

きのこ錠剤の摂取で短鎖脂肪酸である酪酸、プロピオン酸が増加していることがわかりました。もっとも増えたのは、今注目されている酪酸!酪酸には腸粘膜を修復し腸内環境を正常に保ち、炎症性腸疾患の予防、免疫機能(アレルギーへの耐性を含め)を向上する働きがあるといわれています。

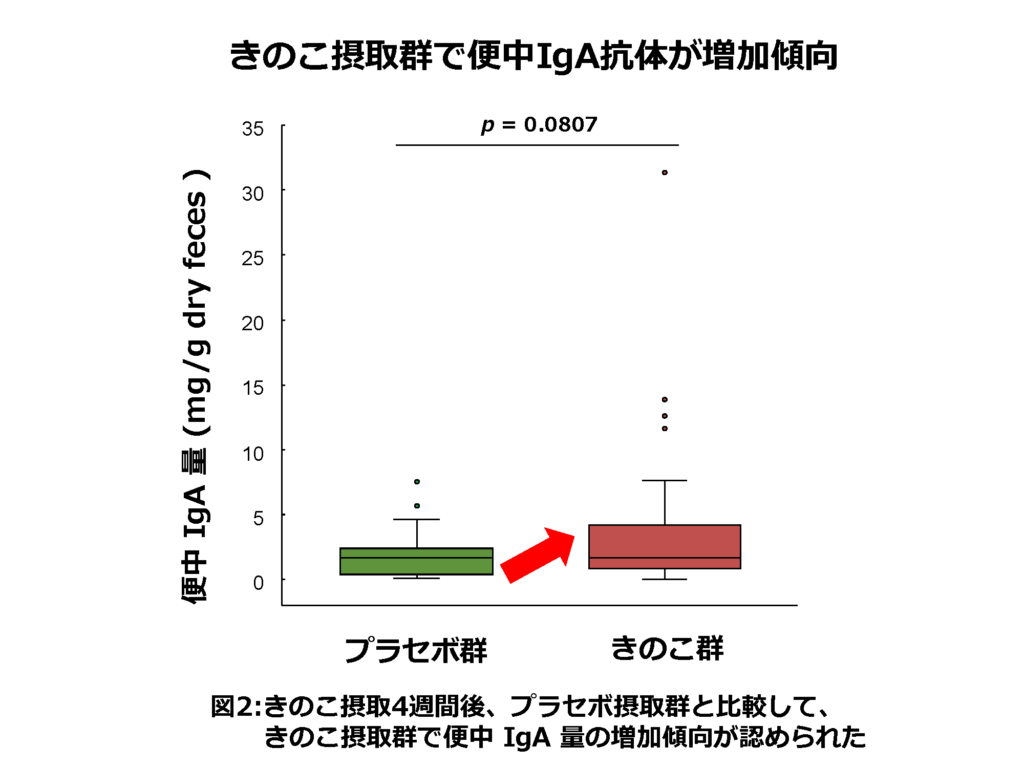

さらに、腸内の免疫機能の指標となるIgA抗体にも増加傾向が認められました。IgA抗体は呼吸器や消化管の粘膜から分泌され、細菌やウイルスの侵入を防いで感染予防に役立つことが知られています。腸の免疫細胞は腸から全身へ移動するので、腸管だけでなく鼻やのどなど全身の免疫機能が向上し、風邪、インフルエンザやコロナウィルスをはじめとするウイルスによる感染症、アレルギー症状の予防に役立つと考えられます。

Nishimoto Y., et al., Dietary supplement of mushrooms promotes SCFA production and moderately associates with IgA production: a pilot clinical study. Frontiers in Nutrition,2023,9,1078060.

また、きのこ特有の食物繊維であるβ-グルカンは、免疫細胞が持つセンサーに直接作用し、免疫を活性化させるメカニズムが解明されています。

上記で紹介した通り、きのこに含まれる食物繊維が大腸内の善玉菌のエサとなって生み出される短鎖脂肪酸によるメカニズムもあわせると、きのこを適正量、継続的に摂取することは、免疫機能を向上させ、感染症などのリスクの低減につながる可能性が考えられます(※1)。

(※1)Martinez P.M. et al., Dectin-1 Signaling Update: New Perspectives for Trained Immunity. Frontiers in Immunology, 2022, 13, 812148.

野菜以上⁉︎きのこの短鎖脂肪酸を生み出す力

きのこは野菜や穀類などと同じ植物と思われている方も多いかと思いますが、植物ではなく菌類に分類されます。きのこは約90%が水分で、残りの固形分のうち約1/3が食物繊維で構成されていて、この割合は多くの野菜類よりも高いと言われています。一般に食物繊維というと、野菜類のイメージが強いように思いますが、実はきのこは食物繊維が豊富な食材と言うことができるのです。その食物繊維が、腸内の善玉菌のエサとなり分解される過程で、短鎖脂肪酸(酪酸やプロピオン酸)を作り出しているのです。

さらに、菌類は、β-グルカンやキチンといった、植物に含まれている食物繊維と大きく構造が異なる食物繊維を含んでいます。腸内環境は、多様な腸内細菌のエサを腸に届けた方が良いと言われているので、野菜や穀物だけでなく、一緒に菌類(きのこ)を食べることは、腸内細菌がバランスよく増え、腸活にとって有意義なことなのです。

今、食べていない人は大チャンス! 腸活の伸びしろは“きのこ”にある!

上の臨床試験では、きのこを食べる前からすでに腸内環境が整っていて、短鎖脂肪酸の量が多い人ほど、きのこを食べた後に免疫に関わる「IgA抗体」が増えやすいことがわかりました。つまり、日頃から腸活をしている人ほど、きのこの効果がしっかり出やすいということ。また、きのこを継続的に食べることで短鎖脂肪酸が増えていき、さらにIgA抗体の増加も期待できそうです。

さらに、日本人を対象とした臨床研究において(※2)、「さまざまな食材の中で、きのこが最も腸内細菌の多様性を高めた」という結果も。しかし、厚生労働省の統計によると、日本人の1日当たりのきのこの摂取量は平均13.6gですが、中央値は0gであり、半数以上が普段あまりきのこを食べていないことが報告されています。

つまり、腸活を意識しているつもりでも、まだ「きのこ」という伸びしろが残っているかもしれません。とくに、これまできのこをあまり食べてこなかった人ほど、取り入れたときの変化が出やすい可能性も。明日からの食卓に、ぜひ“きのこパワー”を取り入れてみてはいかがでしょうか?

(※2)Sugimoto T. et. al., Impacts of Habitual Diets Intake on Gut Microbial Counts in Healthy Japanese Adults. Nutrients, 2020, 12(8), 2414.

あわせて読みたい

今回教えてくれたのは…

-

ホクト株式会社 開発研究課 : 森光一郎

ホクト株式会社 開発研究課 薬学博士

2001年にホクト㈱に入社後、多数の研究機関ときのこの様々な健康効果を研究し発表。近年は主に、きのこによる腸内環境改善効果および、きのこに含まれる健康成分エルゴチオネインについて研究を進めてきた。より多くの人にきのこで健康を届けるため、きのこの健康効果を発信している。

記事をシェア